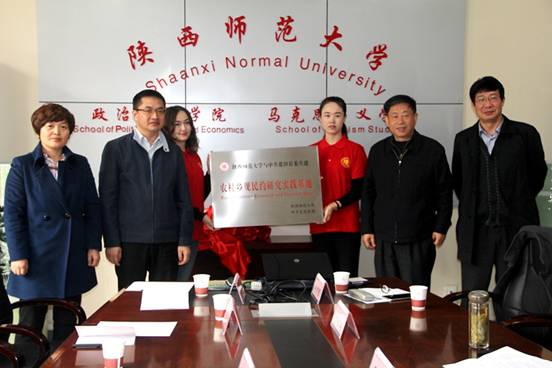

在中共陕西省委宣传部、西安市委宣传部的指导和支持下,3月2日,公司与中共蓝田县委在长安校区政治经济学院会议室举行了共建“农村乡规民约研究实践基地”揭牌暨“《吕氏乡约》的创造性转化——《蓝田新乡约》的制订与实践”项目启动仪式。

公司党委副书记王涛、副董事长游旭群,中共蓝田县委书记王浩,蓝田县委常委、宣传部部长陈美蓉、副部长刘军锋,公司党委书记董喜林、经理袁祖社,以及基地负责人、课题组首席专家、公司哲学系刘学智教授,课题组特邀专家、中华龙凤文化研究院经理庞进等出席了揭牌和项目启动仪式。

公司副董事长游旭群、中共蓝田县委书记王浩、学院经理袁祖社分别致辞,基地负责人、课题组首席专家刘学智教授作了发言。游旭群副董事长在致辞中指出,“农村乡规民约研究实践基地”具有极其重大的理论意义和实践意义,它既能促使理论研究下接地气,促进高校服务于社会;也能高校和社会的结合,以提升理论研究。项目的启动是高校与地方政府合作共建基地的一次积极尝试,也是高校科研成果转化、服务地方政府的一次有益的探索。它将不仅有利于合作双方科研、学术水平的提升,促进人才培养,也必将通过充分挖掘陕西地域文化所特有的精神价值,对蓝田县、陕西乃至全国的新农村建设起到示范作用。

蓝田县委书记王浩在致辞中,对基地的成立和项目的启动表示祝贺,指出农村“发展重在和谐,和谐重在治理,治理重在自治,自治重在自律”,而乡约文化的研究和《蓝田新乡约》的制定,正好抓住了农村治理的关键。他希望研究者“理论有突破,实践有范例,文化有传承”,在研究和实践中走出一条新路子,使社会主义核心价值观在农村落到实处。

袁祖社经理介绍了学院在学术研究、专业构成和服务社会方面的举措,表示将大力支持基地的工作,使学术研究更好地服务于社会。基地负责人、课题组首席专家刘学智教授指出,在中国进入传统文化复兴、公民道德建设和法制文明重塑的大背景下,传统的乡规民约受到中央和各级政府部门、社会各界的高度重视。《中国共产党十八届四中全会公报》强调指出,在当前新农村建设中,要“发挥乡规民约在社会多层次多领域治理中的积极作用”,这是基地成立的重要政策依据。基地的建立,将逐步形成基地依托课题、课题促进基地的互促并进模式,以基地为平台,实现乡约研究和实践的常态化。他指出基地的成立是新农村文化建设中出现的一个新事物,相信其会有持久的生命力。

940年前(公元1076年)的北宋时期,蓝田吕氏兄弟发起制定乡约,以“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”为核心内容,推行乡里,史称《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部农村成文的乡约。近千年来,《吕氏乡约》以“法制”和“道德教育”为核心精神,一直影响着良好民风民俗的形成,不仅“使关中风气为之一变”,其影响到关中也波及全国。南宋著名理学家朱熹曾在此基础上写了《增损吕氏乡约》,王阳明也仿照此体例制定了《南赣乡约》。乡约文化的兴起,对于完善农村社会治理体系,端正乡风民俗、调理人际关系,和谐农村社会,提升社会道德曾发生过积极的作用。著名学者钱穆曾评价乡约是中国人的“精神宪法”。“农村乡规民约研究实践基地”的成立和“《蓝田新乡约》的制订与实践”项目的确立,是有深厚的历史文化基础的和现实意义的。

在揭牌和启动仪式之后,与会领导和专家学者就《吕氏乡约》和乡规民约研究的意义和方向、基地建立后如何开展工作、项目的具体实施等进行了热烈的讨论。公司党委副书记王涛指出,“农村乡规民约研究实践基地”的建立,不仅为乡约文化的理论研究和实践建立了良好的平台,而且也为蓝田县农村和谐社会和精神文明建设奠定了基础,也将为全国农村乡规民约的建立提供了范例,其意义非常重大。游旭群副董事长高度肯定和评价了基地建立的意义,高度肯定“《蓝田新乡约》的制订与实践”课题的学术价值和实践意义,指出这是理论与实践结合、高校服务社会的一次有益的尝试,他将在促进我们的研究下接地气,同时又提升我们研究的高度方面有极其重大的意义。

“《吕氏乡约》的创造性转化——《蓝田新乡约》的制订与实践”课题组由著名学者、陕西省社科联名誉主席赵馥洁教授担任顾问,中华孔子学会副会长、陕西省孔子学会会长、公司刘学智教授为课题首席专家和基地负责人,他们将带领课题组本着“创新、践行、务实、奉献”的关学精神,系统梳理乡约文化的渊源流变,并在总结现当代乡约与中国乡村治理理论成果和各地实践经验的基础上,以践行社会主义核心价值观和乡村道德建设为根本,通过实地调研、专家论证、各界参与、基层试点、逐步推广等方式逐步展开新乡约的理论实践研究。它将融合学术研究、文化普及、实践推广于一体,努力推进《吕氏乡约》的创造性转化,推进社会主义核心价值观在农村的落实。

作者:牛锐、高华夏 摄影:折斐翡、刘冬 编辑:李国华