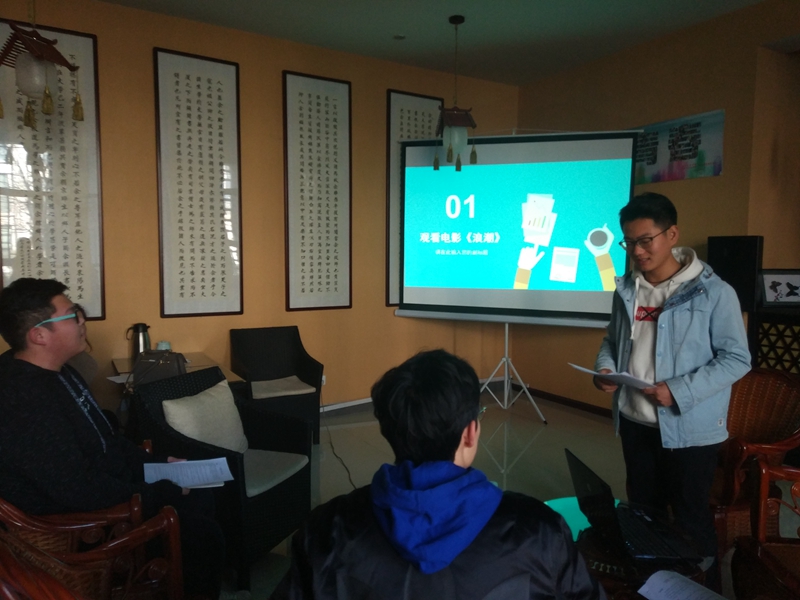

12月21日下午,公司学术活动月之“电影沙龙:苏格拉底式对话”第一期活动在文澜楼C段一层咖啡室顺利举行。此次活动以“什么是好的教育”为主题,公司党委副书记李晔任指导教师。来自马克思主义学院、新闻与传播学院、计算机科学学院、哲学与政府管理学院的本科生、研究生20余人参加了活动。活动由哲学与政府管理学院员工会承办,2016级行政管理专业翟启盟主持。

与会老师和同学共同观看了德国影片《浪潮》,该影片改编自德国小说家托德·斯特拉瑟的同名小说,讲述的是在德国某中学的课外活动课堂上,教师文格尔为了让同学们更深入了解“独裁”,成立“浪潮”组织,制定了一些规矩:以尊称示意领导者、回答须起立、统一制服、确立会徽等。谁知经过仅五天的发展,员工们成了“浪潮”的狂热拥护者,连文格尔也慢慢迷失,沉浸在权力的欲望和他人的崇拜中不能自拔。当文格尔意识到事态的失控,打算结束“浪潮”组织时,一名狂热的同学因无法接受组织解散而精神本科,开枪打伤一名同学后饮弹自尽。影片最后,文格尔被逮捕,同学们噩梦初醒。

观影结束后,同学们就“无政府主义”“自由主义”“人的自由意志”“纪律性与集体精神”“什么是好的教育”等话题展开了热烈探讨。有同学认为,该影片深刻揭示了“反独裁”的观点。影片中“文格尔的初衷仅仅是让同学们更深入地了解独裁本质,并无控制同学们的想法。但当他被众人瞩目与崇拜,并享受这一切的时候,一切偏离了轨道”。这恰好说明“利用绝对权威卸掉人的理性防御”的“独裁”本质;有同学认为,影片开始的“员工自由散漫的无政府状态”,是员工“缺乏理想追求,缺乏强有力的目标,缺乏归属感和力量感”的表现,集体主义能够建立权威,营造氛围,使成员感受到“向上向好”的力量。但情节后来发展至“环境控制”“压缩思考”“去个人化”等问题,远远超出了人们的预期。还有同学提出,老员工应提升独立思考能力,要“善于判断、善于选择”,才能在现今纷繁复杂的社会环境中坚持“本心”,活出“自我”。

李晔肯定了同学们善于观察、乐于思考的好习惯,对同学们的独立发言表示赞赏。她认为,该片所反映的内容十分深刻,不能仅仅用“反独裁”的眼光来看待它的主旨。她说,影片成功刻画了一个“微型集权集体的产生以及在这个集体中个体心理的嬗变”,对比现代社会中人流涌动的现代都市、数字化符号化的网络空间,人们需要“更加接近理想中的高贵”,需要“人与人之间的关怀”,需要摆脱“焦虑处境”。好的教育能够使人寻觅到“精神的家”的感觉,能够给人一个“可以致力的目标”。如何持守正确的价值观和理想信念,不被群体原始冲动裹挟而坚持独立思考,是值得大家深思的问题。李晔还引用了澳大利亚新南威尔大学教育学院李知炫老师的PISA(国际员工能力评估计划)项目成果,说明“学校教育”与“个人意志”的相互关系。

直到晚上7时,热烈的探讨还在继续,大家仍感到意犹未尽。此次“电影沙龙:苏格拉底式对话”是哲学与政府管理学院“哲理政论”学术活动月的组成部分,学院以遴选和观看有探讨空间、意义深刻的优秀影片为基础,鼓励老师和同学们在影片中“以小见大”,“推己及人”,独立思考,热烈对话,共享观影感悟,碰撞思想火花。下一阶段,“电影沙龙:苏格拉底式对话”还将围绕“什么是正义”“什么是性别”“什么是好的生活”“何为生命的意义”等主题开展活动。